変革期の製薬業界に挑む ― 医療関係者に寄り添うGo-to-Marketプロジェクトとは ― | 武田薬品

変革期の製薬業界に挑む ― 医療関係者に寄り添うGo-to-Marketプロジェクトとは ―

転換点を迎えた製薬業界と、タケダの目指すデータ・デジタル&テクノロジー活用

製薬業界は今、大きな転換点を迎えています。特にセールス・マーケティングの領域では、「経験や過去の実績に基づいた活動」だけではニーズに応えることが難しくなっています。

一方、蓄積されたデータやAIなど最新のデジタルテクノロジーを活用することで、主に医療関係者との関係性をより深める可能性もみえてきました。

タケダでは、事業戦略の中核として「データとデジタルを活用し、最も信頼されるバイオ医薬品企業に変革するよう努める」ことを掲げています。グローバルでは、研究開発や創薬から、製造、そして医療関係者への情報活動も含むバリューチェーン全般にデータ・デジタル&テクノロジーを積極的に取り込んでおり、さらに日本市場においては独自の施策として、情報活動のあり方を見直し、製品やサービスを市場に届けるプロセス全般をデジタルで最適化する「Go-to-Market(GtM)プロジェクト」を推進。薬を必要とする患者さんに確実に届け、よりよい医療に貢献できるよう取り組んでいます。

ポートフォリオの変化が促した、医療関係者とのエンゲージメントモデルの再構築

製薬業界全体を見渡してみると、近年はデジタルチャネルの普及で情報提供手段が多様化し、従来型のMRによる訪問中心のコミュニケーションだけでは、医療関係者のニーズに応えきれなくなっています。

タケダ自身も大きな転換点を迎えていました。それは、製品ポートフォリオの大幅な変更です。かつては市場規模の大きい疾患、対象となる患者さんが多い製品が中心だったため、製品ごとに縦割りの組織をもち、MRの人的能力を活用して価値を届けるというビジネスモデルでした。

しかし現在、タケダのポートフォリオの中心は難病や希少疾患など専門的領域へとシフト。従来の手法だけでは十分な価値を届けにくくなっています。新たな情報活動の対象となる医療関係者や、価値を受け取るステークホルダーの構成がますます多様化している一方で、医療関係者との関係性、必要としている情報や関心度などを把握するための手段も十分ではありませんでした。

こうした背景から、タケダは情報活動、マーケティングのありかたを抜本的に見直し、データとテクノロジーを最大限に活用した新たな医療関係者とのエンゲージメントモデルの構築に踏み出しました。その「核」として打ち出されたのが「GtMプロジェクト」です。

医療関係者・従業員・テクノロジー。三方向からのアプローチがGtMの柱

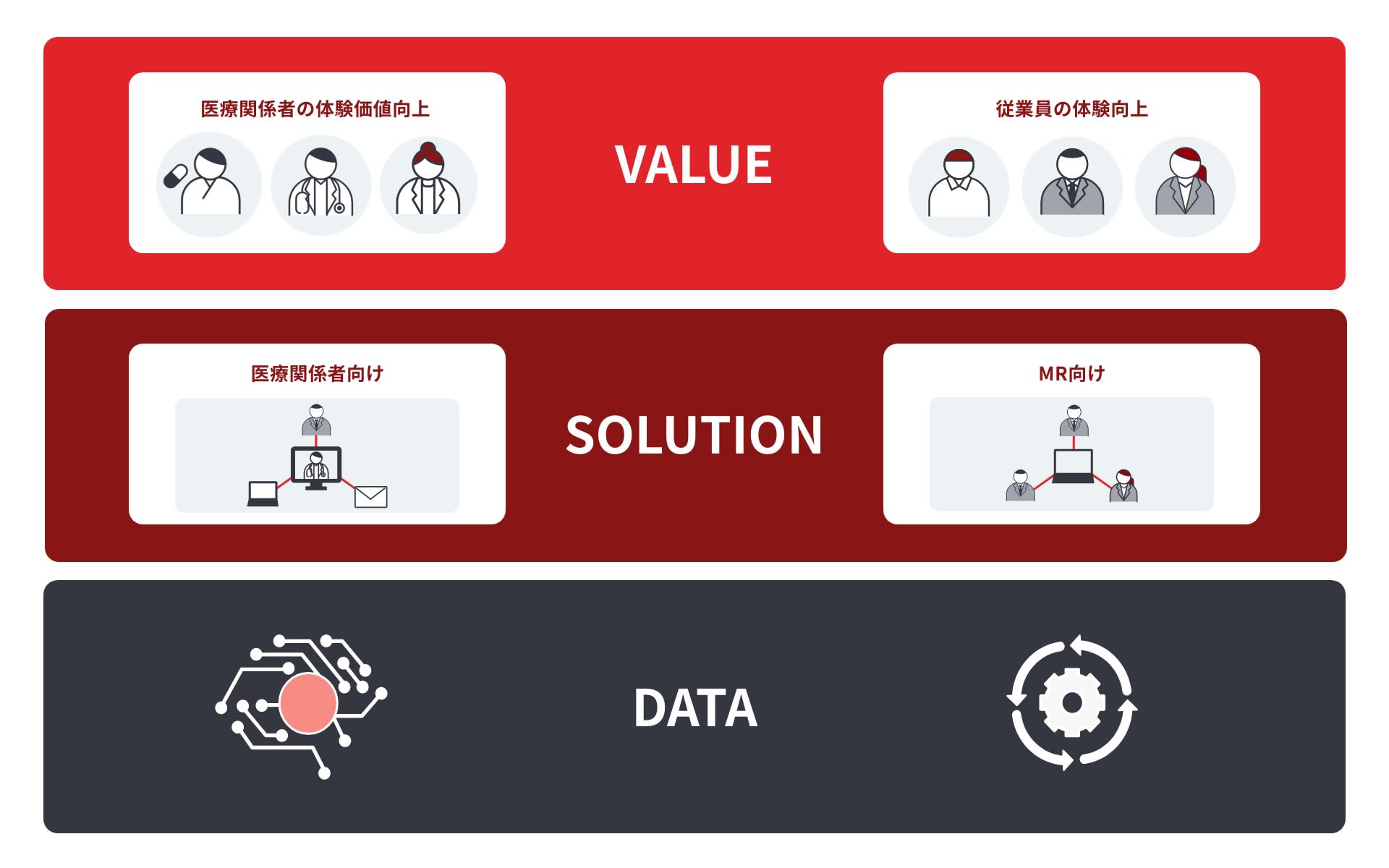

GtMは、医療関係者と従業員体験を向上させ、患者さんにより良い医療を届けるためのストラテジーであり、その独自性は、「医療関係者」「従業員」「テクノロジー」という三方向から複合的に課題を捉え、全体を設計した点にあります。

医療関係者視点では、医師や看護師、薬剤師などのカスタマージャーニーを丁寧に分析。情報が届きにくい場面や、意思決定における課題を特定しました。従業員視点では、MRなど第一線で活動する人々の「従業員ジャーニー」を可視化。効率化の余地がある業務や、負担のかかる要因を洗い出し、使う場面を具体化することで、ツールの開発に活用。さらにテクノロジー視点では、AIや各種分析モデル、マーケティングオートメーション(MA)を適切に組み合わせることで、データとテクノロジーを活用した意思決定、行動支援の実現に取り組んでいます。

こうした三方向からの視点をマッチングした成果を「サービス・ブループリント」(サービスがユーザーに提供されるまでの動きを示した図)として可視化。医療関係者や患者さんといった対象に価値を届けるには、どうしたら良いかを皆がイメージしやすくなるような共通意識を作り上げていきました。

マネジメント層と第一線の従業員、両輪で走るからこそ根付くDX

特筆すべき点は、日本のマネジメント層が強力にDXへコミットメントしながらプロジェクト推進にあたっていること、そして医療関係者と接しているMRの意見を積極的に取り入れること、その両輪が同時に行われていることです。

MR向けの試験的導入だけでなく、デジタルツールの開発段階からMRがテストやレビューに参加することにより、こまめなフィードバックでユーザーの声を取り込む「共創型開発・改善」を実行。第一線で働く従業員からの要望を丁寧にくみとりつつ、マネジメント層もGtMの目指すところを理解し、従業員に向けて積極的にメッセージを発信することで、プロジェクトの意義や方向性を組織内へ浸透。マネジメント層の理解とコミットメントがあるからこそ、従業員は主体的に新しいツールやビジネスプロセスを日々の活動に取り入れ、諸改革の定着につながっているのです。

GtMを象徴する、AIを活用した「NBA」エンジン

GtMを象徴するツールのひとつが、AIを活用した「NBA(Next Best Action)エンジン」です。医療関係者ごとに、従来からの製品の納入データに行動データを加え、統合的に分析。関心度や関係性をスコア化し、MRに対して「次にとるべき最適な行動」を提示します。MRからは提示に対する判断や理由を返答してもらうことでさらにNBAエンジンの最適化が図られます。こうして、データに基づいた意思決定や、効率的な事前準備によって「人が人の活動すべき活動に集中できる」環境を実現。また、そのことによりMRは自身の活動インパクトを実感し、やりがいに繋がるという好循環が生まれます。 その変化は、数値でも表れています。NBAの提案に対するMRの返答率は、昨年度の64.6%に比べて今年度は90%以上で推移しており、約1.5倍に増加。提案の受け入れ率も向上し、先行導入の結果では、NBAを活用した事業所の方が売上水準も高くなるという結果が出ています。単なる活動の効率化に留まらず、提供価値そのものを高める仕組みとして、NBAが機能していることを示しています。

GtMプロジェクトでは、NBAのほかに、タケダの提供する医療関係者向けデジタルサービスを1つのゲートウェイから簡単に利用できる「HCPサービスポータル」、MR向けの活動ダッシュボードである「MIKATA」、そして医療関係者情報の一元管理やセキュリティ向上のためのマスタデータ整備「MDM」などのツール開発なども同時に進行中。これらのツールが相互に連携することで、データとデジタルを活用した新たなビジネスモデルができつつあります。

DXを支えるガバナンス体制と「変化を受け入れる企業文化」

タケダにおける、GtMのような大規模変革の推進を支えているのは、ガバナンス体制と企業文化です。グローバル標準のガバナンスフレームワークを取り入れた上で、日本市場の特異性に柔軟に適応できる体制を持っています。その上で運用面ではビジネス部門を経験している従業員をリスキリングによってデジタル人材として育成、活用するなど、タケダならではの価値提供を高いレベルで実現するための工夫が生きています。

また、創業240年以上の歴史の中で、「変化に合わせ、自らも変化し続ける姿勢」が企業文化として定着し、従業員のマインドセットにも表れています。 タケダとしての揺るがない価値観である「タケダイズム」、行動指針である「P-T-R-B(1.患者さんに寄り添い"Patient", 2.人々と信頼関係を築き"Trust", 3.社会的評価を向上させ"Reputation", 4.事業を発展させる"Business")」に基づきながら、DXの重要な要素である人材・プロセス・テクノロジーを同時に変革する大規模な取り組みを可能にしています。単なるシステム導入にとどまらない「組織全体での変革力」は、タケダのDX戦略を下支えする重要な土台となっています。

データとデジタルがつなぐ価値の連鎖、DXでタケダが目指す未来

今後も、タケダは研究開発からセールス・マーケティングに至るまでのあらゆる分野において、データとデジタルを最大限に活用し改革を拡げていく方針です。GtMプロジェクトも、環境やステークホルダーの変化に対応した取り組みのひとつとして継続され、ここで培われた知見は他の領域にも広がりをみせています。

医療関係者には、より的確でパーソナライズされた情報やサービスを。従業員には効率的で働きやすい、やりがいのある環境を。そして、患者さんには結果として質の高い医療を届ける――。こうした一連の「価値の連鎖」をデータとデジタルで実現することが、タケダの描く未来像です。

製薬業界が変革期を迎える中、タケダはGtMをはじめとするDX推進への取り組みを通じて、自身の事業を強化すると同時に、新しい製薬ビジネスのあり方を模索し挑戦を続けていきます。